ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ネズミ > ドブネズミ駆除で失敗する4つの落とし穴とは?プロに頼むべき判断基準など詳しく解説

ドブネズミ駆除で失敗する4つの落とし穴とは?

プロに頼むべき判断基準など詳しく解説

ドブネズミは下水や排水溝を好み、知らぬ間に家屋や店舗へ侵入してくる厄介な害獣です。実は、ドブネズミ駆除には意外な落とし穴があり、間違った対策では再発を繰り返す恐れがあります。

この記事では、ドブネズミの特徴や被害の実態、駆除がうまくいかない原因と対策、そしてプロに頼むべきタイミングを解説します。

目次

ドブネズミの特徴

ドブネズミとほかのネズミを見分けて適切に対処するためにも、見た目や好む環境、行動の傾向を理解しておきましょう。

見た目

ドブネズミはネズミのなかでも大型で、成体は体長25cm前後に達します。全体的にずんぐりとした体形で、クマネズミのような細身の印象はありません。尻尾は胴体より短めで、毛は黒っぽいグレーや茶褐色が多く、発見場所によっては体表が濡れていたり脂っぽく見えたりすることがあります。また、鼻先が丸く耳が小さい点も、ほかのネズミとの識別ポイントです。

なお、耳が身体に対して大きく尾が長ければクマネズミ、小型で薄茶色の個体ならハツカネズミの可能性が疑われます。

多湿な環境を好む

ドブネズミは湿度の高い場所を好み、排水溝や厨房の床下、古い建物の基礎部分などに巣を作る傾向があります。特に水分や湿気が多い場所は繁殖に適しており、放置すれば短期間で個体数が急増するおそれがあるため、下水道や排水経路が近くにある建物では特に注意が必要です。

クマネズミと比べると警戒心が弱い

ドブネズミはクマネズミに比べて警戒心が弱く、目の前の餌にすぐ飛びつくことがあります。特に空腹状態のときや強い匂いに引き寄せられる場面では、罠や毒餌にかかる確率が高くなります。

一方で、危険を一度察知すると学習し、以後は同じ場所に近づかなくなる性質も持ち合わせています。警戒心が弱いからといって簡単に駆除できないのも厄介な点です。

ドブネズミによる被害

ドブネズミは建物の損壊や衛生面の悪化など、日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的には、次のような被害が挙げられます。

建物の損傷

床下の断熱材、水道管、電気配線などをかじり、漏水や停電、火災のリスクにつながります。

健康・衛生面への被害

体毛に付着したダニや糞尿により、サルモネラ症などの感染症を媒介することがあります。

食料品への被害

家庭や飲食店の食材が荒らされ、衛生基準を満たせず営業停止となるケースも報告されています。

被害は目に見えない場所で進行しやすく、気付いたときにはすでに深刻化しているケースも少なくありません。

ドブネズミ駆除で失敗する4つの落とし穴

自己流で対処してもうまくいかず、かえって被害が広がる場合があります。ここでは、失敗例とその原因を4つ紹介します。

①ドブネズミの学習能力が高い

ドブネズミはとても賢く、仲間が罠にかかった場面を見たり危険を感じたりすると、学習して近づかなくなります。同じ種類の罠や毒餌を繰り返し使うことでドブネズミに警戒され、効き目が薄れてしまうことも少なくありません。

②侵入経路を塞げていない

ドブネズミを駆除しても、出入り口を塞がなければ再侵入を許してしまいます。身体がやわらかいドブネズミは、1.25cm程度のすき間からでも出入り可能とされているため、壁のひび割れや配管まわりなどから侵入するおそれがあります。被害を防ぐには、金網や防鼠パテなどを使ってすき間をしっかり塞ぐことが重要です。

③部分的に処理している

目に見える個体だけを駆除しても、ほかの侵入経路や巣のなかに残ったドブネズミが再び繁殖し、被害が繰り返される場合があります。ネズミは繁殖力が強く、巣に残っている個体も駆除しなければ根本的な解決にはつながらないため、侵入口と出口をしっかりと塞ぎ、毒餌などで仕留めるといった対策が必要です。殺鼠剤や捕獲器だけでは不十分で、生息域を把握したうえで広い範囲を対象とした対策が必要です。

④駆除後の処理が不十分で再発してしまう

駆除がひととおり終わった後でも、糞尿や食べ残しの匂いが残っていると、新たなネズミを引き寄せるおそれがあります。特に通路として使われていた場所に痕跡が残ったままだと、再侵入の足がかりになりかねません。清掃や消毒、痕跡の除去までしっかり行う必要があります。

ドブネズミ駆除をプロに頼むべき判断基準と選び方のコツ

ネズミ被害が再発する、巣の場所を特定できないといった状況は、自力での対処の限界だと考えましょう。特に、建物の構造が複雑だったり、侵入経路が見当たらなかったりする場合は個人の力で対処するのは難しく、早めに専門業者に相談することが被害の拡大を抑えることにつながります。

業者を選ぶ際は、施工前に現地調査を行い、被害状況や住環境に応じた対策を提案してもらえるか、駆除だけでなく「なぜ発生したのか」や「どう再発を防ぐか」などを丁寧に説明してもらえるかが大切なポイントです。

害獣駆除でよく聞くペストコントロールってなに?

害獣対策を調べているとペストコントロールという言葉を目にすることがあります。“ペスト”というと伝染病のようですが、ペストコントロールとはネズミや害虫などの有害生物を安全かつ衛生的に管理・防除する考え方や手法を指します。単に駆除するだけではなく、被害の原因を調べ、環境の改善や侵入経路の遮断など再発防止までを一貫して行うのが特徴です。

この分野で重要な役割を担っているのが、害虫・害獣の防除に関する技術の向上と、社会全体の衛生環境の改善を目的とした活動を行っている一般社団法人日本ペストコントロール協会(PCO協会)です。加盟には一定の実務経験や知識、安全管理の基準が求められるので、ネズミ駆除を行っている業者を探す際はペストコントロール協会に加盟しているかどうかを確認してみましょう。プロの業者に依頼するメリットは、調査から駆除、再発防止までを一括で任せられる点です。ネズミは見えない場所に巣を作るため、素人では発見が困難です。専門業者なら、専用の機器や豊富な知見をもとに、侵入口や通路、生息域を特定し、効果的な薬剤の選定から侵入経路の封鎖までを効率よく進めてくれるでしょう。

「自分で対処・駆除しても、なかなかうまくいかない」と感じたら、早めにプロに相談するのが賢明です。

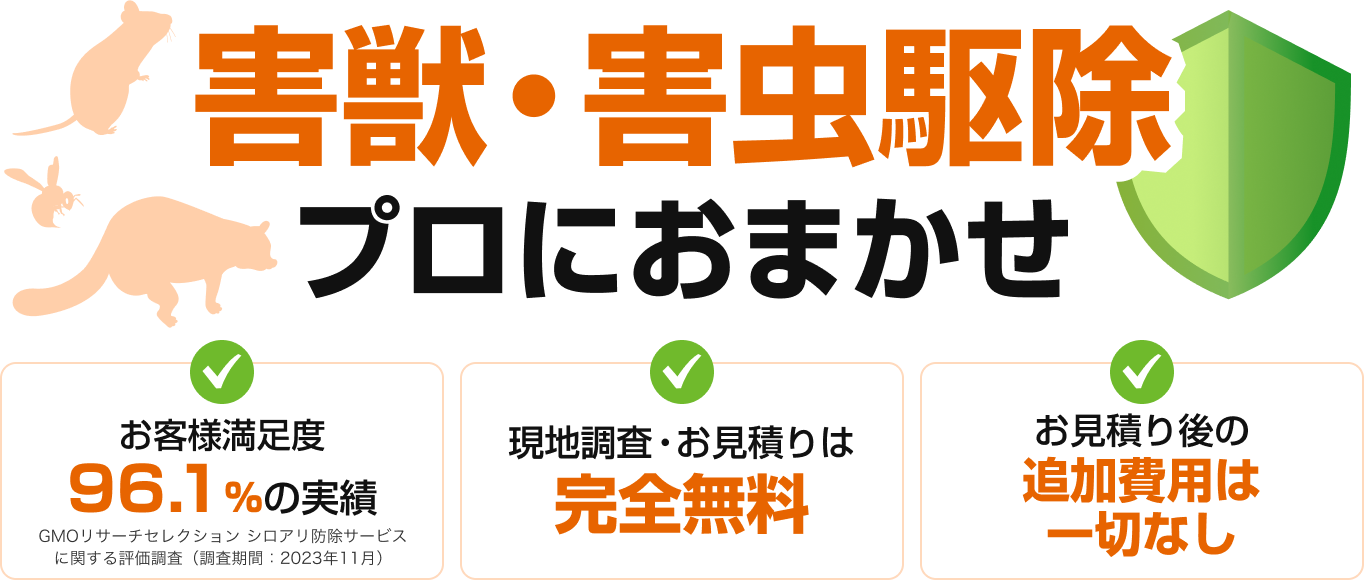

■ドブネズミ駆除はプロにおまかせ

ドブネズミは被害範囲が広く、再発しやすいため自己判断での対応では限界があるため、侵入経路の特定や衛生管理まで行えるプロによるサポートが不可欠です。

業者を選ぶ際は、ペストコントロール協会に加盟しているかどうかも確認し、駆除後も長期的に安心できる環境を整えましょう。

アサンテでは、現地調査から駆除、再発防止の対策までを一貫して行っています。建物の構造や被害状況に合わせた対応を心がけ、ネズミが再び入り込まないよう丁寧に処置を進めていきます。

1. 徹底した現地調査で原因を見極め

2. 侵入口の封鎖や環境整備にも対応

3. 専用機器を使い、生息域や通路を把握して駆除

4. アライグマ・ハクビシンなどほかの害獣にも対応

5. ペストコントロール協会加盟でしっかり対策が可能

大切な住まいを長く守るために、アサンテの害獣対策をご検討ください。