ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ネズミ > ハツカネズミの侵入経路や再発しやすい理由とは?再発ゼロを目指す駆除方法

ハツカネズミの侵入経路や再発しやすい理由とは?

再発ゼロを目指す駆除方法

「狭いすき間から小さなネズミが走り抜けた」

「もしかするとハツカネズミかもしれない」

「ネズミがいるかも知れないけれど、どのように対処すればよいかわからない」

こういった悩みをお持ちではありませんか?

本記事では、ハツカネズミの生態や被害のリスク、自力駆除が難しい理由、そして再侵入させないための対策方法をわかりやすく解説します。ハツカネズミへの不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

ハツカネズミの生態とリスク

ハツカネズミは体長6〜10cm、尾長5〜10cmの小型ネズミで、建物内のわずかなすき間からも侵入することができます。繁殖力がとても高く、1〜2ヶ月で次世代を生むといわれているため、気付かないうちに数が増えてしまうリスクもあります。

また、雑食性で台所や収納の食品を狙って屋内に定着するケースが多く見られます。住宅の天井裏や壁のすき間など、人目につかない場所に巣を作る習性があるため、長期間気付かれないことも少なくありません。

家に侵入されたまま放置すると、衛生面だけでなく建物の損傷や精神的ストレスにもつながるため、早めの対処が求められます。

ハツカネズミの侵入経路

以下のような場所が、知らぬ間にハツカネズミの侵入口となっていることがあります。

床下や壁のすき間、配管まわり:部材のすき間や配管の通し穴など

換気口:換気用の格子のあいだや金網の破損

窓やドアのすき間、郵便受け:サッシのゆがみや網戸の破れ、郵便受けの開口部など

ハツカネズミはネズミの中でも体が小さく、わずかな隙間でも通れるので侵入経路をしっかり封鎖しなければ、何度も被害が繰り返されるおそれがあります。

ハツカネズミの有害性

ハツカネズミは見た目が小さく可愛らしい一方で、健康被害や建物、家具への損傷など、放置すると深刻な影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、ハツカネズミによる主な被害を紹介します。

病原菌や寄生虫を運ぶ

ハツカネズミは、サルモネラ菌やレプトスピラ菌、ペスト菌、ハンタウイルスなどの病原菌を媒介しており、体や排せつ物に接触することで感染症を引き起こす可能性があります。また、体表に寄生するノミやダニによって、アレルギー反応や皮膚の炎症を引き起こすおそれもあります。

特に小さなお子さんや年配のご家族がいる家庭では、感染リスクに注意が必要です。

建物や設備に被害を与える

ハツカネズミは前歯が伸び続けるため、固いものをかじって歯を削ろうとする習性があります。食品だけでなく家の壁や床、家具、日用品などがかじられることもあり、特に電気コードがかじられると、ショートや漏電による火災のリスクが高まります。

また、ハツカネズミが天井裏や壁のなかに侵入する際に、断熱材や木材をかじったり、排せつ物で汚したりすることで、建物内部の傷みや劣化が進むおそれがあります。被害が進行すれば、修繕費が膨らんでしまうケースもあるでしょう。

食材に衛生的な被害を与える

ネズミは雑食性で、家庭内のあらゆる食品を求めて動き回ります。袋を食い破って保存食品をかじるだけでなく、通過した場所に糞尿をまき散らすことで、食材に衛生的な被害を与えます。特に食品を扱う飲食店などは、わずかな汚染でも保健所の指導や営業停止処分に発展するリスクがあります。

においや不快感を与える

ハツカネズミだけなく、ネズミが家に潜んでいると糞尿による悪臭、巣材や死骸の腐敗によるにおいが広がり、室内にこもることで不快感を引き起こします。においが壁や床に染みつくと掃除してもなかなか取り除きにくく、長期間にわたって居住空間の快適さを損ってしまいます。

自力で駆除してもハツカネズミが再発しやすい3つの理由

市販の駆除グッズで被害が一時的に収まったように見えても、根本の原因が残っていれば再発は防げません。ハツカネズミは屋内に定着しやすく、駆除の難易度も高いため、個人での対応には限界があります。

ここでは、ハツカネズミの自力駆除が難しく再発しやすい理由を3つ紹介します。

侵入経路をしっかり塞げていない

ハツカネズミはわずか1cmの隙間からでも建物内に侵入できるといわれているため、どこか1ヶ所でも通り道が残っていれば、被害が再発するおそれがあります。

床下や外壁のひび割れ、配管まわりなどは、侵入経路として見落とされやすい場所で、特に古い住宅では、構造的なすき間が増えやすいため注意が必要です。

市販のパテや金網で入口を塞いだつもりでも、別の経路が残っているかもしれません。侵入経路を完全に封鎖するには、専門的な知識や調査機器が必要になることもあります。

巣の場所を特定できていない

ハツカネズミは天井裏や壁のなか、家具の背面、床下など、人目の届かない場所に巣を作るため、発見が難しいのが実情です。また、親ネズミだけを捕らえても、巣に残った子ネズミが生き延びていると、再び繁殖してしまうというケースも考えられます。

巣の位置、活動範囲がある程度特定できれば、侵入口と出口を塞いで毒餌などで個体を駆除することができます。

このように、繁殖のサイクルが早いネズミに対しては、幼獣の駆除を含めた根本対策が欠かせません。

エサとなる食品の管理を徹底できていない

食料源が残っていれば、いくら駆除しても再びハツカネズミが棲みつくおそれがあります。ハツカネズミは人間の食べ残しや保存食品、ペットフードなどをエサにし、匂いに敏感なため、包装が甘い食材や流し台のゴミ、仏壇の供物なども、ハツカネズミを強く引き寄せる要因となります。

どれだけ駆除や侵入口の封鎖をしても、ハツカネズミにとって魅力のある環境が残っていれば、再発リスクは高まるでしょう。

再発させずにしっかり駆除する方法

ハツカネズミの習性や発生原因を踏まえて対策を講じることが、再発を防ぐうえで重要です。ここでは、ハツカネズミを根本から駆除し、同じ被害を繰り返さないための方法を紹介します。

専門業者に調査と駆除を依頼する

ハツカネズミの被害が数週間続いたり、駆除しても再発を繰り返したりするような場合は、自力対応の限界と考えた方がよいでしょう。

専門業者であれば、侵入経路や巣の場所を専用の機材で徹底調査し、侵入可能な隙間の封鎖といった構造補修も含め、再発を防ぐための処置を徹底できます。駆除だけでなく、フンや死骸の清掃まで一括して依頼できるのも特長です。

業者を選ぶ際は、公益社団法人ペストコントロール協会に加盟しているかを一つの基準にすることがおすすめです。この協会に加盟している業者は、防除に関する知識・技術・安全管理などで一定の水準をクリアしているとされ、信頼性の目安になります。

専門業者による定期点検とメンテナンスを受ける

駆除が完了した後も、ハツカネズミが再侵入するリスクは完全にはなくなりません。特に周辺環境にネズミが多い地域では、一度封鎖した場所の劣化や新たな隙間からの侵入が起こる可能性があります。

こうした再発を防ぐには、専門業者による定期的な点検とメンテナンスの実施が有効です。

業者によって点検時期や内容が異なるので、駆除を依頼した業者に相談して被害の再発を防ぎましょう。

食品やゴミの管理方法を見直す

ハツカネズミの再侵入を防ぐには、食料源を断つ工夫が欠かせません。具体的には、次のような対策が効果的です。

保存食品は密閉容器に入れて収納する

仏壇の供物やペットフードを出したままにしない

生ゴミは放置せず蓋付きのゴミ箱に入れ、収集日の朝に出す

食べかけや食べ残しを放置しないよう、家族で保管ルールを決めておくとよいでしょう。

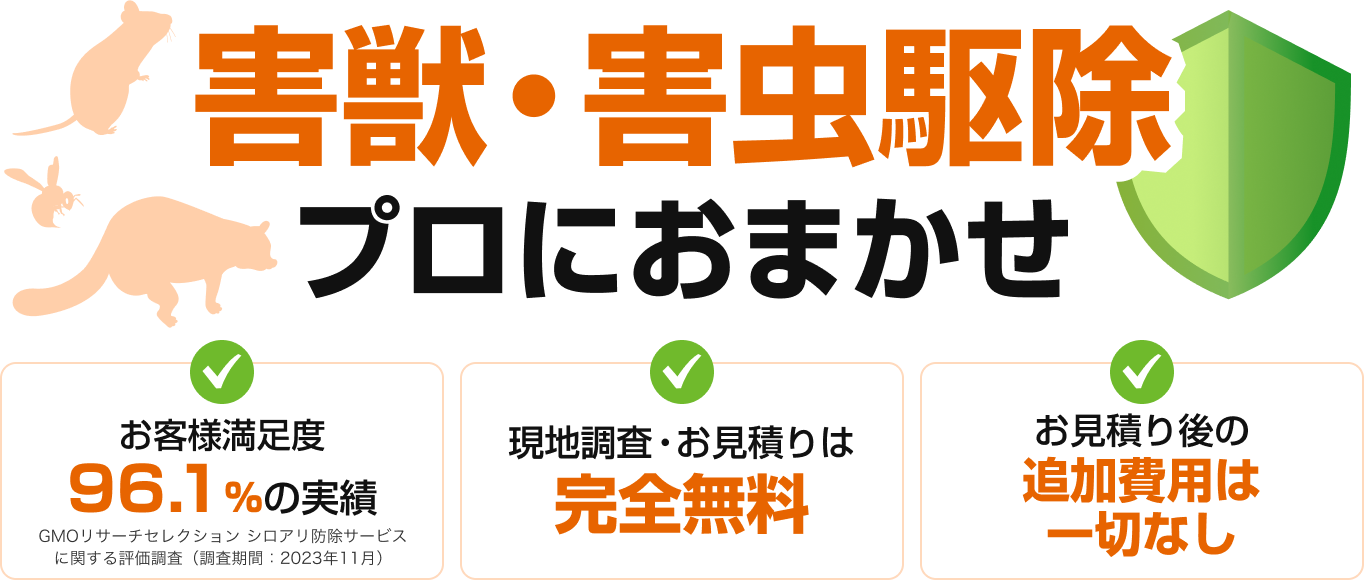

■ハツカネズミ駆除は専門業者に依頼するのがおすすめ

ハツカネズミは体が小さく、わずかな隙間からも侵入できるうえ、強い繁殖力を持つため、駆除しても再発するリスクが高い害獣です。

自力での対策では限界があるため、侵入経路の特定から巣の除去、再発防止までを一貫して行える専門業者への相談がおすすめです。

アサンテでは、現地調査から駆除、再発防止までを一貫して対応しています。建物の構造や被害の状況に合わせ、ハツカネズミが再び入り込まないよう丁寧に処置を進めていきます。

徹底した現地調査で原因を特定

侵入口の封鎖や環境整備にも対応

専用機器を使い、生息域や通路を把握して駆除

アライグマ・ハクビシンなどほかの害獣にも対応

作業後の片づけや清掃までお任せ可能

大切な住まいを長く守るためにも、ハツカネズミを見かけたらアサンテの害獣対策をご検討ください。