ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマ駆除は市役所に依頼できる?市役所のサポート内容と注意点を解説

アライグマ駆除は市役所に依頼できる?

市役所のサポート内容と注意点を解説

アライグマは鳥獣保護法や外来生物法に指定されており、許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。基本的には駆除ではなく追い出しや捕獲を行いますが、捕獲のためには適切な手続きが必要です。

本記事では、「アライグマ駆除は市役所に依頼できるのか?」という疑問に答えるとともに、自治体が行っているサポート内容や注意点をわかりやすく解説します。

目次

アライグマ駆除は市役所に依頼できる?

アライグマを見かけたり、屋根裏から異音がしたりするとき、まず思い浮かぶのが「市役所に相談すれば何とかしてくれるのでは?」という発想かもしれません。実際、多くの自治体ではアライグマの被害に対して一定のサポートを行っています。

ただし注意すべきなのは、市役所が直接アライグマを駆除してくれるわけではない点です。アライグマは特定外来生物に指定されているだけでなく、鳥獣保護管理法によって保護されているため、捕獲などを行う際には許可が必要です。市役所では、それらの申請手続きや対応方法に関する案内や支援を行っているのが一般的です。

次の章では、市役所が具体的にどのようなサポートを提供してくれるのか、項目ごとに詳しく解説します。

アライグマ駆除のために市役所がサポートしてくれること

市役所ではアライグマ被害に対して、住民が自力で対応する際に必要な手続きや備品の貸し出し、情報提供などの支援を行っていることがあります。

サポートの内容は自治体によって異なります。それぞれの内容について、詳しく解説します。

アライグマ捕獲の許可

アライグマは鳥獣保護法の対象動物であり、個人が許可なく捕獲することは法律で禁止されているため、捕獲したい場合は市役所や自治体に捕獲許可を申請する必要があります。

捕獲許可の申請では、以下のような対応が求められます。

被害状況(写真や記録)の提出

捕獲する理由や場所の明示

捕獲のために要する期間や方法

自治体ごとに手続き内容や申請書類が異なる場合があるため、まずは市役所の環境課や農林課などの担当部署に相談するとよいでしょう。許可はあくまで捕獲の可否を判断するためのもので、市役所などの自治体は捕獲や捕獲後の処理は行いません。

罠や捕獲器の貸し出し

許可がある方がアライグマを捕獲する際の罠や捕獲器を、市役所が貸し出していることがあります。

貸し出しの具体的内容は自治体によって異なりますが、よくある条件は以下のとおりです。

使用期間の制限(例:最大2週間まで)

設置後の見回りや対応義務

捕獲後の連絡義務(回収・処理のため)

なお、数に限りがあるため、希望してもすぐに借りられないケースもある点には注意が必要です。

補助金の支給

自治体によっては、アライグマの捕獲や防除にかかる費用の一部を補助金として支給している場合もあります。

例えば、自分で捕獲する際にかかる罠の設置費や資材代、処理費、燃料費、民間業者に駆除を依頼した際の費用の一部を補助してもらえる可能性があります。こうした補助制度があるかどうかはお住いの地域によって異なるので、市役所の環境課や農林課に問い合わせて確認しましょう。

害獣駆除業者の紹介

市役所などの自治体は、アライグマ対策のためのサポートとして、地域の害獣駆除の業者を紹介してくれることがあります。

紹介の方法としては以下が挙げられます。

業者の連絡先一覧を提供

地域の業者を複数案内

補助金対象業者

ただし、業者がどのような内容まで対応してくれるかどうかは実際に業者に連絡をして確認する必要があります。

駆除に関するアドバイス

市役所の担当者は、地域でのアライグマ被害の傾向や対処法に詳しいことが多く、相談することで有益なアドバイスをもらえるケースがあります。

捕獲の際に気をつけるポイント

設置が推奨される場所や時間帯

近隣トラブルを避ける方法

過去の被害事例や再発防止策

現場に即した情報を提供してもらえることもありますが、基本的なアドバイスにとどまるため、実際に追い出しや捕獲といった対処を実施する場合は害獣駆除の専門業者に相談することがおすすめです。

市役所のサポートを利用する際の注意点

市役所はアライグマ駆除のためにさまざまなサポートを行っていますが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。

自分で捕獲する場合のアライグマの処分方法を確認しておく

許可を得てアライグマを自分で捕獲する場合、捕獲後の処分方法についても事前に確認しておくことが大切です。

アライグマは特定外来生物に指定されているため、捕獲しても放すことはできず、原則として殺処分しなければなりません。しかし、多くの自治体では住民が自分で処分することが難しいケースを考慮し、回収や処分方法についての案内や支援を行っている場合があります。

例えば、清掃センターでの引き取りや委託業者による回収など、地域によって対応は異なります。スムーズに対応するためにも、あらかじめ市役所の担当課に処理方法や連絡のタイミングを確認しておきましょう。

罠や捕獲器は即日対応できないことがある

市役所による罠や捕獲器の貸し出しは数に限りがあるため、必ずしもすぐに借りられるとは限りません。 特に繁殖期や被害が多発する時期はすでに貸し出しされていることもあり、数日〜数週間待たなければならない可能性もあります。

申請から貸出までに日数がかかる、貸出前に設置方法や管理ルールの説明を受ける必要がある、引取や返却時の日程調整に時間がかかるといったケースもあるということに注意しましょう。

アライグマ駆除はプロに依頼すべき理由

市役所のサポートはあくまで、住民自身が対応するための支援に留まるため、許可申請や罠の管理、捕獲後の対応など、多くの手間がかかります。

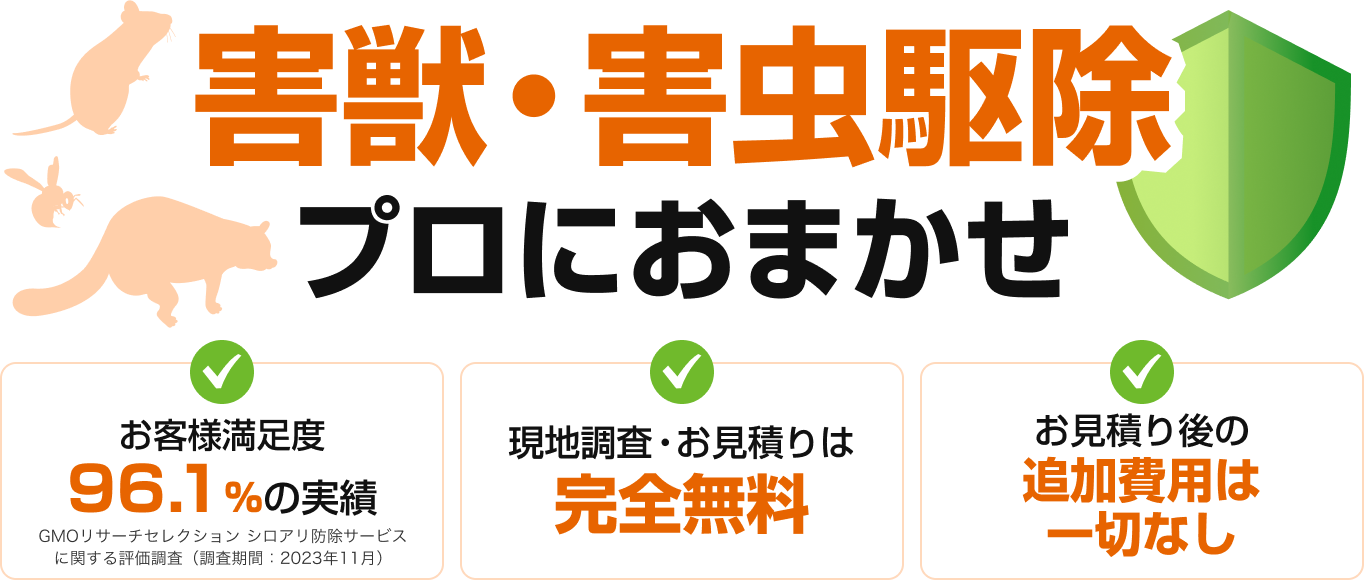

一方で、プロの駆除業者に依頼すれば、迅速かつ安全に駆除を進めることが可能です。

特に大きな違いとして挙げられるのが、以下の2点です。

捕獲許可の申請が不要:駆除業者は自治体や都道府県から正式な許可を得ている場合にあり、依頼者が自ら捕獲許可を取る必要はありません。(追い出し作業のみの場合は許可は不要)

再侵入防止まで対応可能:アライグマの侵入口を塞ぐ、巣を撤去する、糞尿被害の清掃・消毒を行うなど、単なる駆除にとどまらず、「再発を防ぐ」までをトータルで任せられるのが強みです。

さらに、プロであればアライグマ以外の害獣被害にも精通しており、現場に応じた柔軟な対応が可能です。

■アライグマ駆除で困ったらプロに依頼を

アライグマの追い出しは、法律や手続き、衛生面のリスクなど、一般の方にとっては想像以上にハードルの高い対応が求められます。特に以下のような方は、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

自宅の天井裏や物置で鳴き声・足音が継続的にする

自分での対処が不安、または時間が取れない

再発防止まで含めて根本的に解決したい

アサンテでは、アライグマの被害に対して調査から追い出し、再発防止までを一貫して対応しています。単なる捕獲にとどまらず、住まい全体の衛生と安全性を守るためのサポートを提供いたします。

1. 足跡やフンの位置から侵入経路や被害範囲を特定

2. 捕獲や追い出し後、糞尿の清掃・除菌を実施

3. ハクビシンやコウモリなどの害獣にも対応可能

4. 侵入口を金網や防獣パネルなどで封鎖

5. 作業後の問合せ対応などアフターフォローも万全

被害を放置すると、健康被害や建物へのダメージにもつながります。被害はどんどん広がってしまうこともあるため、被害の拡大を防ぐためにも、早めの相談・調査が住まいを守る第一歩です。

大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。