ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマ駆除の方法は?注意点やプロに依頼する場合の費用相場を解説

アライグマ駆除の方法は?

注意点やプロに依頼する場合の費用相場を解説

アライグマは繁殖率が高いうえに日本国内に天敵となる大型肉食獣が少ないため、増加率も高く農作物の被害は年々数を増しています。また、アライグマは家屋や倉庫をねぐらにすることもあるため、糞尿や騒音の被害に遭うケースも少なくありません。

被害に遭っている方は駆除を検討するのが一般的ですが、アライグマの駆除には法律上の制限があるため、注意が必要です。

この記事では、アライグマの駆除の方法や注意点、プロに依頼する場合の費用などを解説します。

アライグマの生態や被害

アライグマはペット需要の増加で輸入された動物で、日本原産ではありません。しかし、繁殖力の高さもあって日本全国に生息域を広げ、農作物に被害を与えています。

ここではアライグマの生態と、どのような被害を与えるかを詳しく解説します。

アライグマの生態

アライグマは哺乳綱食肉目アライグマ科に属する動物です。頭胴長は40~60cmで尾長は20~40cm、体重は3~8kgが一般的で中型犬程度の大きさですが、まれに10kgを超える個体も見つかります。

目の周辺を覆う黒い部分と縞々の尾が特徴で、尾の縞は5~7本で個体によりパターンに違いがあり、ヒゲは白くて目立ちます。

神社仏閣や住宅、倉庫などの天井裏や野積みされた枝や廃材の下をねぐらにすることが多く、一個体が複数のねぐらを持ち、転々としながら農作物に被害を与えます。木登りが得意なだけでなく、前足は物をつかんだり扉を開けることもできるため、さまざまな場所から侵入できるのが特徴です。

本来は北米~中米に生息する動物でしたが、1970年代後半に放映されたアニメによりアライグマ需要が高まり、ペットとして海外から輸入されました。しかし気性が荒く、飼育も難しいことから飼い主が放してしまったり飼育施設から逃亡したりした結果、日本全国に分布するようになりました。

また、アライグマは一度に3~6匹の子どもを出産する繁殖力の高さも特徴の一つです。繁殖期は1~3月頃で、妊娠期間の約3ヶ月間のみオスとメスがペアで行動し、それ以外の期間は基本的に単独で行動します。

アライグマによる被害

アライグマは雑食で、手を使って捕食します。川のなかを移動することも多く、サワガニやザリガニ、カエル類などを食べたり、果実や野菜、穀物などを食べたりします。

なかでもトウモロコシなどの農業被害が深刻で、農林水産省の調査によると、2016年度のアライグマによる農作物への被害総額は全国で約3億3千万円に達しています。2005年の時点での被害額は約1億5千万円だったので、ハクビシンと並んで被害額が急増している動物だといえます。

アライグマは指が長く器用なため、スイカに穴を開けて果汁や柔らかい果肉(液果)だけをすくって食べたり、トウモロコシの皮をむいたりと、独特な被害の痕跡を残すのが大きな特徴です。

アライグマ駆除の注意点

アライグマの対処方法には、追い出しと捕獲の2つの方法があります。ここでは、アライグマの捕獲や追い出しの際の注意点を解説します。

アライグマを捕獲するのは許可が必要

アライグマは外来生物法によって特定外来生物に指定されていると同時に、鳥獣保護管理法により保護されています。そのため、個人が勝手に駆除したり捕獲したりできない動物です。

捕獲するには都道府県や市町村への申請が必要で、無許可で捕獲すると罰則を受ける可能性があるため、自治体の担当窓口で正しい手続きを確認するのが大切です。

怪我をする可能性

アライグマは気性が荒くて力が強く、鋭い爪と歯で攻撃する習性があり、無理に捕獲しようとすると噛みついたり引っ掻いたりします。

特に、アライグマがねぐらとしている屋根裏や狭い場所では身を守ることが難しく、怪我をする可能性があります。とりわけ子育て中の母親や餌を守っているときなどは攻撃的になるので注意が必要です。

感染症にかかる可能性

アライグマは、人にも感染する以下のような感染症を媒介する可能性があります。

狂犬病

レプトスピラ症

アライグマ回虫症

狂犬病ウイルスに感染した動物に噛まれたり引っ掻かれたりすることで発症する感染症で、発症するとほぼ全員が死に至ります。アライグマが狂犬病ウイルスを保有している場合もあるため、アライグマに噛まれたり引っ掻かれたりしたらすぐに医療機関を受診し、治療とワクチン接種を受ける必要があります。

レプトスピラ症は細菌感染症の一つです。急性熱性疾患であり、風邪のような軽度な症状で済む場合もある一方、腎障害を伴う重度なものまで症状は多岐に渡ります。保菌動物の腎臓に保菌され、尿で汚染された土壌や尿そのものとの直接的な接触によって感染します。

アライグマ回虫症は糞とともに排出された回虫の卵が、何かの拍子に人が口にすることで起こる感染症です。視覚障害や運動障害などを引き起こし、重篤の場合は死につながる可能性もあります。

こうした感染症のリスクを避けるためには、防護服や手袋、マスクなどを着用して適切に対処し、清掃や消毒を徹底する必要があります。

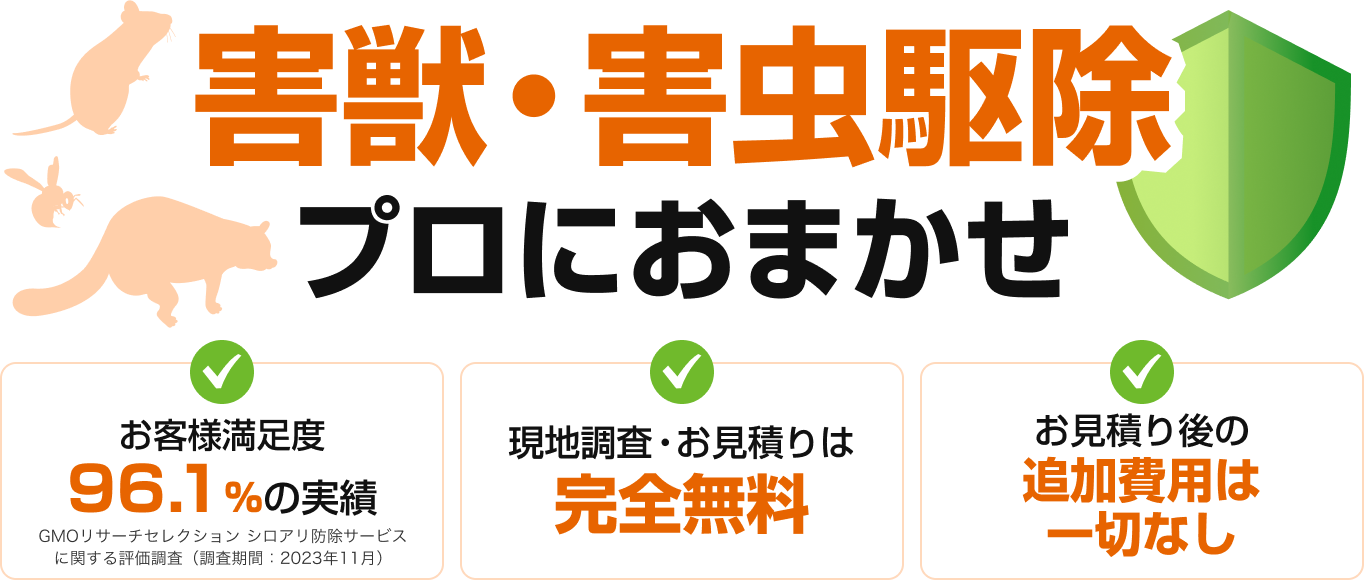

アライグマ駆除はプロに依頼するのがおすすめ

許可を得ればアライグマの捕獲は個人でも可能ですが、怪我や感染症のリスクもあり、専門的な知識や経験がない個人での対処は難しいでしょう。

忌避剤などを使用して追い出す場合、許可は必要ありませんが、追い出し後の清掃や侵入口の特定と封鎖などの判断や対処も、知識のない個人には難しい内容であるといえます。

そのため、アライグマの被害に悩んでいる際は、捕獲や追い出しなどの対処をプロに依頼する方がよいでしょう。プロに任せるメリットには以下のようなものがあります。

アライグマをしっかりと捕獲、または追い出しをしてくれる

侵入口を特定し、封鎖してくれる

糞尿の清掃をしてくれる

プロの害獣駆除業者には、アライグマをはじめとする害獣対策のノウハウがあります。生態や習性に基づいて効率よく対処し、屋根裏や庭先などアライグマがねぐらにしていた場所の清掃も一貫して任せることができます。

また、侵入口の特定と封鎖作業、再発防止策もプロならではのノウハウで提案してくれるでしょう。

アライグマ駆除をプロの依頼する場合の費用相場

アライグマの駆除には、捕獲や追い出し、清掃、侵入経路の封鎖などの費用がかかります。地域差や現地の状況、作業内容にもよりますが、5〜30万円ほどが費用相場です。

侵入経路が多岐に渡ったり、広い範囲で駆除が必要となった場合にはさらに費用がかかる可能性もあります。まずは見積もりを依頼して、費用や作業内容、アフターケアを確認して検討しましょう。

■アライグマ駆除はプロの業者にご相談を

アライグマの捕獲や駆除には法律上の制限があり、怪我や感染症のリスクもあるので専門的な知識や技術のない方が行うのは難しく、害獣駆除のプロに依頼するのがおすすめです。

プロの業者なら、調査や捕獲、清掃、侵入経路の特定と封鎖、再発防止までトータルで対応できるため、効率的に対処を進めることが可能です。

被害をできるだけ抑えて長期的な安心につなげるためにも、早めに信頼できる業者へ相談することをおすすめします。

アサンテでは、無料の事前調査や見積もりのご提案、アフターフォローも含め、納得してご依頼いただける体制を整えています。

1. 信頼と実績の東証プライム上場企業

2. 調査や契約、アフターサービスまで自社施工

3. 即日対応の無料調査とお見積り

4. シロアリやネズミ、ハクビシンなどの害虫害獣にも対応

5. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全

大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。