ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマを見つけたら?知っておきたいことややってはいけないこととは

アライグマを見つけたら?

知っておきたいことややってはいけないこととは

庭先や屋根裏でアライグマを見かけて、どのように対応すればいいか悩んでいませんか?

誤った対応をすると、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。

この記事では、アライグマを見つけたときの正しい対処法ややってはいけないこと、寄せ付けないための予防策をわかりやすく解説します。

目次

アライグマを見つけた時に知っておきたいこと

アライグマは可愛らしい見た目をしていますが、住宅街では深刻な被害をもたらす外来生物です。

ここではアライグマが増えている理由、被害例、関係する法律、相談窓口について解説します。

住宅街にアライグマが増えている理由

1960年代後半にペットとして輸入されたアライグマですが、飼い主が育てきれず山林に放したり、逃げ出したりしたことで各地で野生化が進みました。いずれも人の飼育や管理が発端です。

市街地は家庭ゴミや飲食店の生ゴミ、庭先の果樹など、何でも食べるアライグマにとって格好の餌場となり、住みつく要因になっています。また、日本家屋は床下や屋根裏にすき間が多く、アライグマが侵入しやすい構造です。器用な前足で狭い場所にも入り込むため、屋根裏に出産や子育ての痕跡が残されていることもあります。

アライグマが増える理由として、繁殖力の高さも挙げられます。アライグマは1年に1回、4月頃に平均3〜4頭の子を産んで育てます。住宅街は床下や屋根裏など人があまり踏み込まない場所が多く、餌も豊富なので子育てしやすい環境であるといえます。

アライグマを放置することによる被害

アライグマを放置すると、次のような被害が発生する可能性があります。

農作物の食害

アライグマは雑食ですがイチゴやトマト、トウモロコシなどの果菜類を特に好む傾向があります。また、畑の防護柵やネットが壊されると、被害がさらに拡大するおそれがあります。

家屋の破損

屋根瓦をずらされたり、断熱材を荒らされたりして、雨漏りや断熱性能の低下につながります。

生活音によるストレス

夜間に天井裏で走り回る足音が響き、睡眠を妨げることがあります。

室内環境の悪化

屋根裏にフン尿がたまると悪臭が発生し、湿気や汚れによってダニの繁殖など衛生面での問題を引き起こす場合があります。農作物や住宅だけでなく、健康被害にもつながりかねません。

アライグマの捕獲や駆除に関する法律

アライグマは特定外来生物に指定されており、無許可での捕獲・飼養・運搬は禁止されています。違反すると、最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、アライグマを捕獲・駆除する際には鳥獣保護管理法に基づく自治体の許可が必要です。これに違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

アライグマはタヌキやハクビシンと似たような被害を及ぼすことがあり、誤ってアライグマではない動物を捕獲してしまうおそれもあるため、アライグマの捕獲や駆除を検討する際は専門業者や自治体への確認と相談するのがよいでしょう。

アライグマ駆除に関する自治体と駆除業者の対応の違い

自治体と駆除業者では、アライグマへの対応範囲が異なります。

自治体は法令上の手続きや相談対応を担う立場で、実際の駆除や再発防止は行いません。捕獲許可申請の受理、被害に関する相談受付やアドバイス、機器の貸し出し、駆除業者の紹介といったサポートが中心です。

駆除業者は、アライグマの捕獲も含めた許可を得ており、現地調査から捕獲、清掃、侵入経路の特定と封鎖、再侵入防止策の提案まで一貫して対応してもらえます。専門的な知識や経験を活かし、再侵入を防ぐ対策までしっかり任せることができるでしょう。

アライグマを見つけた時にやってはいけないこと

アライグマを見かけても、近づいたり触れたり、捕まえたりするのは避けなければなりません。

アライグマは野生動物で、鋭い爪や歯を持ち、威嚇や攻撃をすることもあります。また、アライグマは狂犬病などの人獣共通感染症の媒介動物でもあるため、むやみに接触することで健康被害を受けるおそれもあります。

アライグマを発見した際は、刺激せず静かに距離を取り、速やかに自治体や駆除業者に連絡することが大切です。

アライグマを見つけたら

アライグマを発見した際は、まず安全を確保し、法的ルールに沿った冷静な判断が必要です。ここでは、発見直後に取るべき対応と、被害がある場合の対処法を紹介します。

むやみに近づかず安全を確保する

噛みつきやひっかきなどの攻撃を受けるおそれがあるので、アライグマを見かけた際は3〜5m以上の距離を保ち、むやみに近づかないようにしましょう。特に子連れのアライグマは防衛本能が強く、危険性が増します。

屋外で発見した場合は速やかに屋内へ避難し、自分や家族の安全を確保してください。大声を出す、ライトを当てるなどの行為は刺激になるため控えましょう。

被害が出ている場合は駆除業者に相談する

アライグマが屋根裏に住みついたり、ゴミを荒らしたりといった具体的な被害がある場合は、速やかに駆除業者へ相談してください。自治体でも相談は可能で、対応してくれる地元の駆除業者を紹介してもらえることもあります。判断に迷う場合は相談してみるとよいでしょう。

駆除業者に相談すれば、現地調査やフン尿の清掃、侵入口の封鎖、再発防止策など必要な対応をしてもらえます。放置すると被害が拡大してしまう可能性があるため、早期の対応が重要です。

アライグマを寄せ付けないための予防策

アライグマの被害を防ぐには、日頃から寄せ付けないことも大切です。家庭でできる対策として、以下のような点を意識しましょう。

ペットフードや生ゴミを屋外に放置しない

フタ付きのゴミ箱を使用し、収集日までしっかり管理する

通風口や換気扇、床下の隙間を金網などで塞ぐ

壊れた網戸や軒下の穴は早めに補修する

これらの対策を徹底すれば、アライグマが近づきにくい環境が整い、被害のリスクを減らすことができます。

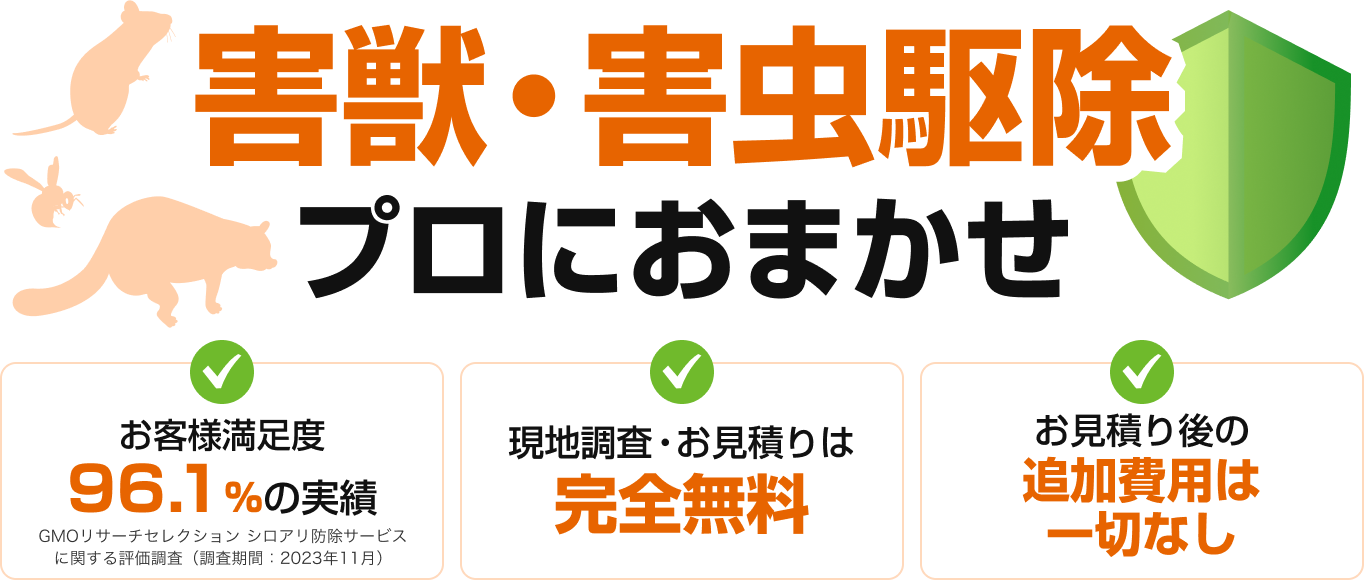

■アライグマを見つけたら駆除業者に相談しよう!

アライグマは屋根裏に住みつきやすく、フンによる悪臭やゴミ荒らしなど、住宅への被害をもたらします。繁殖力が高く、自力では対処が難しいので、害獣駆除の専門業者への相談がおすすめです。

アサンテでは、アライグマの習性を踏まえた追い出しから再発防止まで、一貫して行っています。

1. 徹底した現地調査で侵入経路や被害状況を把握

2. 追い出し後、フン尿の清掃や消毒対応

3. 金網や防獣パネルで再侵入を防ぐ施工を実施

4. ハクビシンやコウモリなどほかの害獣にも対応可能

5. 全国対応で、地域に応じた柔軟な対策を提供

アライグマを見つけたら、大切な家を守るためにもアサンテの害獣駆除をご検討ください。