ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマ捕獲は許可制?プロに依頼すべき理由や費用について解説します

アライグマ捕獲は許可制?

プロに依頼すべき理由や費用について解説します

アライグマは、外見や前足をこすり合わせる仕草がかわいらしい動物ですが、近年では急激な繁殖により人々の日常生活や生態系に悪影響を及ぼしていることが問題視されています。

また、アライグマは特定外来生物に指定されているため法律の規制があり、捕獲や駆除を行う際は注意が必要です。

本記事では、アライグマ対策として専門業者に依頼するメリットや費用相場について解説します。

アライグマによる被害

アライグマはもともと日本には生息しておらず、1960〜1970年代にペット目的で輸入されました。その個体が逃げ出したり、扱いにくさから放したりされたことで全国に生息範囲を広げていったと考えられています。

アライグマによる被害は、農作物への食害や住居への侵入による騒音や破損などの被害、菌やウイルスの媒介による感染症のリスク、生態系への影響など多岐に渡ります。

生態系への影響としては、固有在来種との生活圏をめぐる争いや捕食による影響が懸念されています。

農作物への被害

アライグマは四肢を器用に使うことと高所に登ることが得意で、雑食性なので食害は広範囲に渡ります。

農林水産省の調査によると、近年はアライグマによる農作物の被害が増加しています。特にトウモロコシを好みますが、ナスやトマトなど野菜類、メロンやスイカなど果物類にも被害が確認されており、農業用ハウスを壊したり田畑を荒らしたりする被害も多発しています。

また、泳ぎも得意で水中の魚類も捕獲できるため、養殖場の鯉や鮎への被害も発生しています。納屋などに保管している作物や穀物、保存食を食べられることもあり、季節を問わず農業・漁業への損失は深刻です。

住居への被害

都市部に生息するアライグマは住宅の天井裏や壁の隙間など狭い場所を好んで住み着く傾向にあります。器用な前足で扉を開けたり、柱を伝って登ったりでき、少しの隙間から納屋や屋内に入り込むことも可能です。

また、神社仏閣など文化財を傷つける建物被害も報告されています。天井や柱など住居の破損だけでなく、人獣共通感染症を媒介することもあり、感染症のリスクもあります。

アライグマ捕獲は許可制?

アライグマの被害拡大により、アライグマを捕獲するなど自分で対処しようと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。アライグマは環境省の定める特定外来生物に指定されており、防除が必要な動物ですが、鳥獣保護管理法により保護されているため無許可での捕獲は禁止されています。

捕獲に関する法律である鳥獣保護法とは

鳥獣保護管理法とは、多様な野生鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化を行い、自然環境と地域社会がともに健全な発展へ寄与することを目的とした法律です。この法律は、かつて捕獲時に人身事故や過剰捕獲などの事例が相次いで発生したことから制定されました。捕獲するためには、都道府県ごとの鳥獣保護管理事業計画に基づき、権限が委任されている地方自治体に捕獲許可申請を提出して許可を取る必要があります。許可なく捕獲する行為は法律違反にあたるので注意しましょう。

捕獲に必要な申請手順

アライグマをご自身で捕獲する場合は、以下の書類を都道府県や自治体の担当窓口へ提出する必要があります。

鳥獣捕獲等許可申請書

実施者名簿

鳥獣捕獲等依頼書

捕獲場所などの図面

申請の際にどのような被害が出ているのか被害状況の報告を求められることもあり、許可が下りるまでに1ヶ月程度かかることもあります。

追い出し作業のみなら許可は不要

上記のとおり捕獲には自治体の許可が必要ですが、追い出し作業のみの場合には許可は必要ありません。捕獲が難しいケースやコストを抑えたい場合には、追い出し作業での対応も有効です。

追い出し作業のみでも、追い出し後に再侵入を防ぐ対策が施されていれば再発を防ぐことはできるでしょう。

アライグマ捕獲はプロに依頼すべき理由

アライグマは可愛らしい見た目に反し攻撃的で、身の危険を感じると人に危害を加えることがあるので捕獲する際は注意が必要です。また、数ヶ所の住処を拠点として移動する習性があるため、捕獲には時間と労力がかかることも多く、似たような被害を与えるほかの害獣と区別がつきにくい場合もあり、専門的な判断が必要です。

ここからは、アライグマの捕獲は害獣駆除のプロに依頼すべき理由を解説します。

自分で捕獲するリスク

許可を得てアライグマを自分で捕獲したとしても、その後の対応には厳しいルールがあります。

特に注意が必要なのは、捕獲後に野生へ戻す「再放獣」が法律で禁止されていることです。そのため、原則として捕獲後は速やかに人道的な方法で殺処分しなければならず、その対処の際に精神的な負担を感じることもあるかもしれません。

さらに、アライグマは人獣共通感染症の病原体を保有している可能性があり、唾液や咬傷による狂犬病、糞尿などとの接触によるサルモネラ感染症やアライグマ回虫の寄生など衛生面でのリスクも伴います。

殺処分後の処理方法も自治体ごとに異なり、捕獲後の報告義務など踏まなければいけない手順やルールが複雑で、個人で対応するにはハードルが高いといえるでしょう。

捕獲をプロに依頼するメリット

このように、アライグマの捕獲には法律や自治体ごとのルールが関わり、個人で対応するのは現実的ではありません。

プロの業者に捕獲を依頼すれば、適切な罠の設置、捕獲後の処理、報告書の提出など、専門的な対応を法令に則って行ってもらえます。捕獲だけでなく、アライグマに関する知識や経験を活かして侵入口の特定や封鎖、糞尿などの清掃と消毒、再発防止のアドバイスなど、トータルでサポートしてもらえるのも大きなメリットです。

アライグマ捕獲にかかる費用の目安

アライグマの捕獲を専門業者に依頼する場合、おおよそ5〜30万円が費用の目安とされています。費用は被害状況や、捕獲だけでなく侵入口の封鎖、防除工事、清掃・消毒、再発防止の対策まで含まれるかどうかといった対応範囲によって大きく異なります。家の構造や個体数などによっても作業内容が変わるため、まずは現地調査と見積もりを依頼するのがおすすめです。

また、自治体によってはアライグマなどの外来生物による被害に対して、駆除費用の一部を補助する助成金制度を設けている場合もあります。捕獲を検討している方は、お住まいの市区町村に確認してみるとよいでしょう。

■アライグマ捕獲はプロに依頼を!

アライグマの捕獲は法律や安全面でのハードルが高く、個人での対応は多くのリスクを伴います。また申請から許可取得までに時間がかかるうえ、攻撃性を持つアライグマの捕獲は危険を伴います。早期にプロの業者へ依頼することで、被害が広がる前に対処しましょう。

また、状況によっては捕獲は行なわず、追い出し作業での対応でも有効な対策を施すことができます。こちらもプロに業者に依頼するようにしましょう。

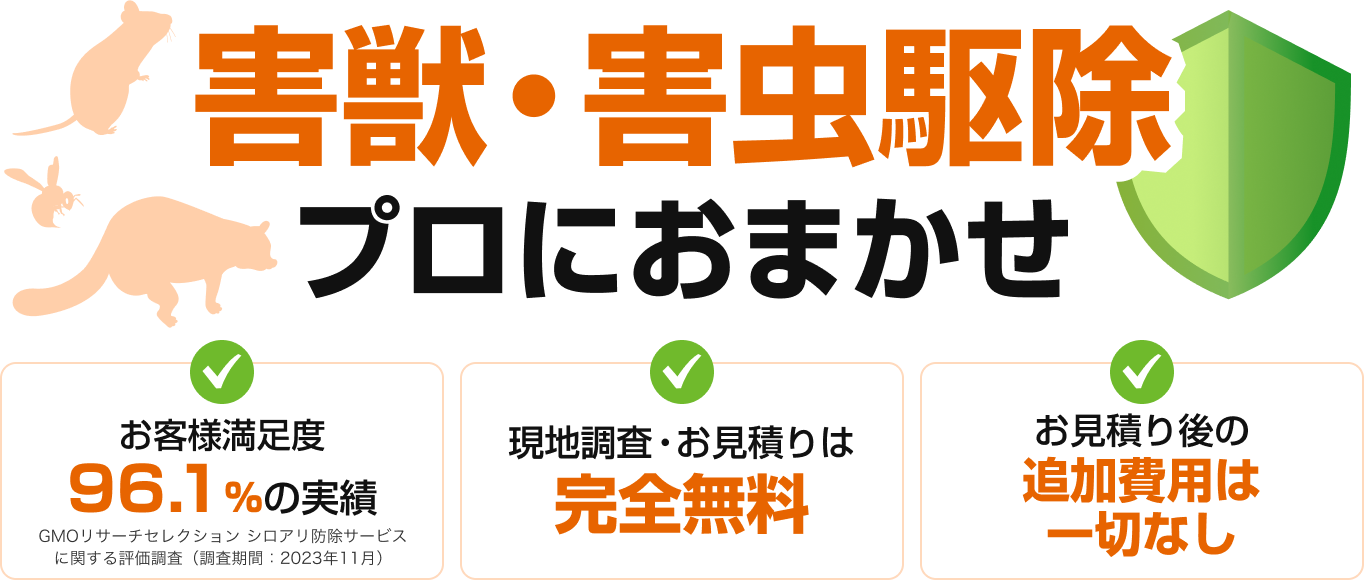

アサンテでは追い出し作業での対策施工を行なっており、無料の事前調査や見積もり作成、アフターフォローなど、納得してご依頼いただける体制を整えています。

1. 東証プライム上場企業の実績と信頼

2. 害獣対策のプロによる自社施工

3. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全

4. 害獣防除の対策やご相談、調査は最短即日で対応

5. 無料の診断とお見積りでじっくり検討可能

大切な農作物や家を守るために、アサンテの害獣捕獲をご検討ください。