ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマの足跡を見分けるポイント|足跡以外のサインやプロに依頼すべき理由とは

アライグマの足跡を見分けるポイント|足跡以外のサインやプロに依頼すべき理由とは

「庭に小さな足跡があったけど、アライグマかも……」「何の動物の足跡か見分けがつかない……」と不安を抱えていませんか?本記事では、アライグマの足跡の見分け方やほかの動物との違い、周囲に残る足跡以外のサイン、そしてアライグマ駆除を専門業者に依頼すべき理由を解説します。

アライグマの足跡を見分けるポイント

アライグマの足跡には、サイズや指の形など独特の特徴があります。早期の被害防止につなげるためにも、ほかの似た動物の足跡と混同しないよう、形状をよく観察することが大切です。ここでは、アライグマの足跡の判別方法や発見されやすい場所を紹介します。

足跡の形状とサイズ

アライグマの足跡は、5本の指が扇状に広がっており、人間の手の形のように見えるのが特徴です。前足は幅4〜6cm、長さはおおよそ5〜7cm、指は太く短めなため全体として丸みのある印象で、左右に並んだ足跡が残ることが多く見られます。後ろ足は幅5〜7cm、長さ7〜9cm程度で前足より縦長です。前足より指が細長く、特に地面がやわらかい場所では前足よりもかかとの跡までくっきりと残る傾向があります。

ほかの動物の足跡との違い

アライグマと混同されやすい動物には、タヌキやハクビシンがいます。それぞれの足跡には次のような違いがあります。

タヌキ

タヌキは4本指で、足跡のサイズは幅3〜5cm、長さ5〜6cmとアライグマより一回り小さく、爪の跡がはっきり残る傾向があります。

ハクビシン

ハクビシンはアライグマと同じ5本指ですが、足跡のサイズは幅3〜4.5cm、長さ4〜6cmとタヌキと比べてもさらに小さく、爪の跡が残らないことが多いです。

歩行パターンにも違いがあり、アライグマは前足と後ろ足の跡が揃って並ぶ傾向がある一方、タヌキやハクビシンは前後の間隔が不規則になりやすいという特徴があります。足跡だけで見分けるのは難しいかもしれませんが、上記で挙げたような特徴を複数組み合わせて観察すれば、アライグマかどうか判断しやすくなります。

足跡が残りやすい場所

アライグマの足跡は、以下のような場所でよく見つかります。

畑や庭の土の上

雪が積もった地面

ぬかるんだ地面や水たまり付近

屋根裏や床下のホコリが溜まりやすい床面

屋外のごみ置き場まわりや水場周辺

これらの場所は、アライグマの移動ルートや被害の範囲を把握するために重要な手がかりとなります。上記のような場所を一度チェックしてみると、被害の全体像がつかみやすくなるでしょう。

足跡以外のアライグマのサイン

アライグマが生活圏に入り込んでいるかどうかは、足跡だけでは断定できません。夜間の物音やにおいなど、ほかの要素もあわせて確認することが大切です。また、実際に被害が出る前に侵入に気づくことができれば、アライグマによる被害を未然に防ぐことができます。ここでは、足跡以外に注意すべき代表的なサインを紹介します。

夜間の物音や鳴き声

アライグマは夜行性動物で、活動は主に夜間に集中します。屋根裏や壁のなかから「ドスドス」「ゴソゴソ」といった足音や物音が聞こえる場合、侵入の可能性を疑いましょう。また、「クゥー」「キーッ」といった特徴的な鳴き声が聞こえることもあります。

特に春の子育て期(4月〜6月頃)には、深夜から早朝にかけて鳴き声が目立つ傾向があります。このような物音や鳴き声が頻繁に続くようであれば、アライグマが棲みついているサインとして注意が必要です。

ゴミが荒らされている

アライグマは前足が器用で、袋の口をねじって開けたり、重たいフタを持ち上げて中身を引きずり出したりすることができるため、自宅周辺のゴミ袋が破られて生ゴミが散乱している場合、アライグマの仕業かもしれません。ゴミ袋の切り裂き跡が鋭く、内容物が広範囲に散らばっているようなら要注意です。特に、フタのないゴミ箱や屋外に放置された袋は狙われやすく、数日にわたって被害が続くケースも珍しくありません。

地面を掘り返したような跡がある

庭や畑に、地表を掘ったような跡が見られる場合は注意が必要です。アライグマにはミミズや昆虫を探して地面を掘る習性があり、小石や枯葉がめくれたような不規則な形跡が残ることがあります。

特に、雨上がりの湿った土を掘り返すため、同じ場所にいくつも穴ができるという特徴があります。複数の浅いくぼみや土の荒れた部分が点在し、近くに足跡が残っていれば、アライグマが掘った可能性が考えられます。

尿やフンが見つかる

屋根裏や床下などに尿やフンが見つかる場合、アライグマが棲みついている可能性があります。アライグマのフンは細長くて丸みがあり、果物や種子が混ざっていることが多いのが特徴で、放置されると強いアンモニア臭を発し、天井裏や断熱材には尿のシミや黄ばみが残ることもあります。屋根裏だけでなく室内にまで臭いが広がっている場合は、長期間棲みついているサインかもしれません。

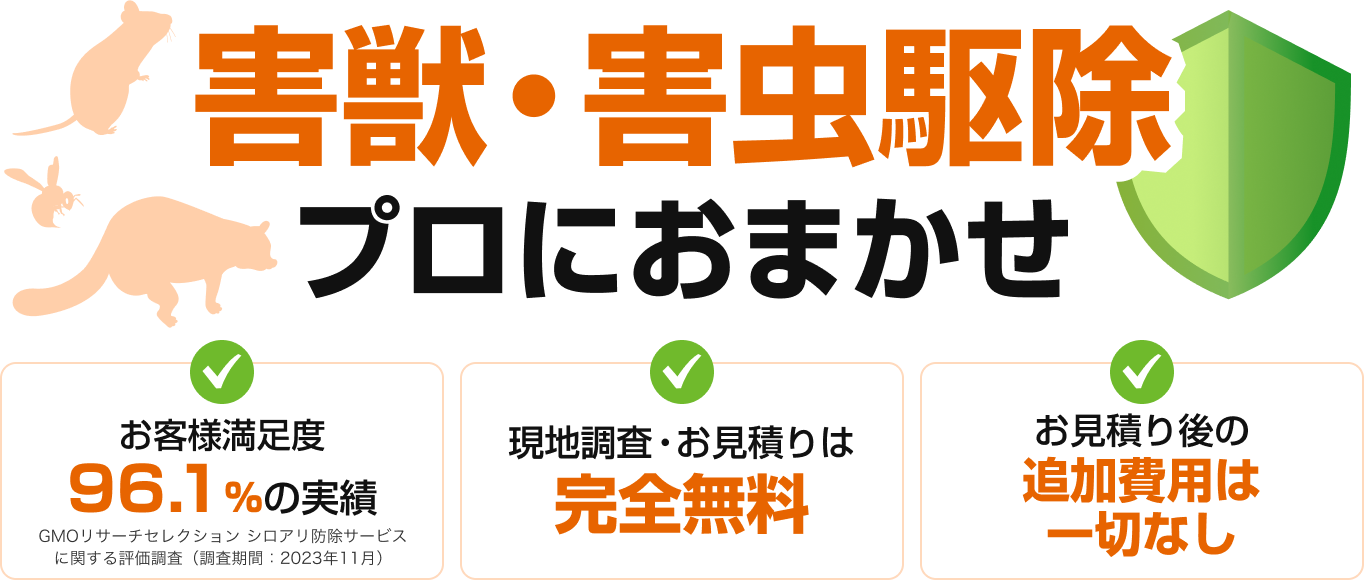

アライグマ駆除はプロに依頼すべき理由

アライグマの駆除は一般的に追い出しや捕獲を指します。捕獲は法規制や実務面での対応が難しく、個人で対処するのは難しいのが現状です。

アライグマは鳥獣保護管理法により保護されているため、自治体の許可なく捕獲を行うことはできません。この法律に違反した場合、罰則が科される可能性があります。また、特定外来生物に指定されているため外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づき、アライグマの無許可での捕獲・運搬・飼育は同様に罰則の対象となります。

さらに、アライグマは学習能力が高く警戒心も強いため、市販の罠や忌避剤ではうまく対処できないケースが少なくありません。例えば、同じ罠を繰り返し使っても避けられたり、忌避剤をまいてもすぐに慣れて効果が薄れたりといった問題があります。

また、アライグマ回虫やレプトスピラ菌、狂犬病などの病原体による感染リスクも無視できない問題です。

その点、害獣駆除専門の業者であれば捕獲や侵入口の封鎖、清掃、再発防止策まで安全性と衛生面に配慮して対応してくれます。業者を選ぶ際は、専門知識と技術を持った信頼性の高い業者であるという判断基準の一つともなるので、ペストコントロール協会に加盟している業者を選ぶなど、慎重に検討しましょう。

■アライグマの足跡を見つけたらプロに連絡を!

アライグマの足跡が自宅の近くで見つかった場合、アライグマがすでに屋内へ侵入している可能性があります。放置すると被害が進み、建物の損傷や健康被害につながることも考えられます。アライグマを発見した場合は、すぐにプロの業者に調査を依頼しましょう。

アサンテでは、アライグマの痕跡をもとに追い出しから再発防止まで、次のような対応を行っています。

1. 徹底した現地調査で原因を見極め

2. 捕獲や追い出しの後、フン尿の清掃・殺虫剤散布を実施

3. 侵入口を金網や防獣パネルなどで封鎖

4. ハクビシンやコウモリなどほかの害獣にも対応可能

5. 全国対応で、地域に応じた柔軟な対策を提供

大切な家を守るために、アライグマの足跡を見かけたら、被害が広がる前にアサンテの害獣駆除をご検討ください。