ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマの鳴き声の特徴|鳴き声が継続的に聞こえる理由は?対処法も解説します

アライグマの鳴き声の特徴|

鳴き声が継続的に聞こえる理由は?

対処法も解説します

夜になるとどこからか聞こえてくる動物の鳴き声が気になるという方もいらっしゃるでしょう。その鳴き声は、もしかするとアライグマの鳴き声かもしれません。

アライグマは見た目の可愛らしさとは裏腹に警戒心が強く、繁殖力も高いため、一度住みつかれると被害に発展するおそれがあります。

本記事では、アライグマの鳴き声の特徴やほかの動物との違い、継続的に鳴き声が聞こえる原因、そして適切な対処法までを詳しく解説します。

目次

アライグマの鳴き声の特徴

アライグマの鳴き声は、そのときの状態や状況によって大きく変わります。ここでは通常時、威嚇・警戒時といった場面ごとの違いや、鳴き声が聞こえやすい時間帯や鳴き声の頻度が増える時期を解説します。

通常時のアライグマの鳴き声

通常時のアライグマは、猫に似た「クゥー」「ミャー」といった小さな鳴き声を発することがあります。鳴き声は控えめで、屋根裏や物陰にひそんでいると気付きにくいこともありますが、以下のような音が特徴です。

「ククッ」「キュー」などの鼻にかかった音

小さく甘えるような「キュルキュル」という声(子アライグマの場合)

複数匹いる場合は、鳴き声が重なって聞こえることも

静かな夜間に、屋根裏や壁の隙間からこのような声が聞こえる場合は、アライグマの可能性があるため注意が必要です。

威嚇や警戒しているときの鳴き声

アライグマは警戒心がとても強く、威嚇や不安を感じた際には大きな声を出します。特に人間やほかの動物と遭遇したときは、以下のような鳴き声を発することがあります。

「ギャッ」「ガッ」「シャー」といった激しい声

怒鳴るような金属的なうなり声

歯をカチカチ鳴らす音(威嚇行動の一つ)

もしこのような音が繰り返し聞こえる場合は、巣に近づいてしまっている可能性もあるため注意しましょう。

鳴き声が聞こえやすい時間帯

アライグマは夜行性の動物であるため、鳴き声が聞こえるのは主に夜間です。特に動きが活発になる以下の時間帯に鳴き声が聞こえやすくなります。

夕方18時頃〜夜中2時頃:活動のピーク

早朝4時〜6時:巣に戻るタイミング

この時間帯に天井裏や庭先から異音がする場合、アライグマの可能性が考えられます。

鳴く頻度が増える時期

アライグマの鳴き声が頻繁に聞こえる時期は、繁殖期と子育て期が関係しています。特に以下の時期には注意が必要です。

冬〜春先(1月〜3月):繁殖活動が活発になり求愛や縄張り争いの鳴き声が増える

春〜初夏(4月〜6月):生まれた子アライグマが親を呼んで鳴くことがある

秋(9月〜10月):エサを蓄えるため活発に動き回る

このように季節によって鳴き声の頻度が変わるため、時期と合わせて音の種類にも注目することが大切です。

アライグマと間違えやすい動物の鳴き声

夜間に聞こえる動物の鳴き声は、アライグマ以外の野生動物である可能性もあります。特にタヌキ・ハクビシン・イタチといった動物は、アライグマと生息環境が似ており、見た目や鳴き声も混同されがちです。

ここでは、それぞれの鳴き声の特徴を紹介し、聞き分けの参考になるポイントを解説します。

タヌキの鳴き声

タヌキは犬や猫に似たような声を発することがあり、人によってはアライグマと聞き間違えることもあります。特に注意すべき特徴は以下のとおりです。

「ワン」「キャン」といった犬に似た短い鳴き声

「クーン」といった甘えるような声(子ダヌキの場合)

ケンカや縄張り争いの際には「ギャー」「ギャウ」といった金切り声

タヌキは警戒心が強く、基本的にはあまり鳴かない動物ですが、繁殖期や争いが起きたときには激しい声を出すことがあります。屋根裏ではなく、庭先や山林の近くで聞こえることが多い傾向です。

ハクビシンの鳴き声

ハクビシンはアライグマとよく似た鳴き声ですが、鼻にかかったような甲高く不快な音を発することが特徴的です。

「キーッ」「キャッ」といった高く鋭い声

子どもがいる場合、「ピィピィ」と連続して鳴くことがある

鳴き声がこもったように聞こえることもあり、屋根裏から響くケースが多い

ハクビシンも屋根裏に侵入しやすい動物として知られており、鳴き声とあわせて足音や糞尿の被害が見られる場合は、ハクビシンの可能性が高くなります。

イタチの鳴き声

イタチの鳴き声は、ほかの動物よりもやや控えめですが、警戒心が強いときや子育て中には鳴くことがあります。聞こえる声の特徴は以下のとおりです。

「チチチ」「キュッキュッ」といった小刻みな音

威嚇時には「ギーッ」と高い金属音のような鳴き声を発する

とても素早く動くため、足音と鳴き声が連動して聞こえることも

イタチは体が小さく、壁や天井のわずかな隙間から侵入します。鳴き声が小さめな分、ほかの物音と一緒に聞こえることで認識されやすい傾向があります。アライグマに比べて音のボリュームが控えめなので、その点も聞き分けのヒントになります。

アライグマの鳴き声が継続的に聞こえるときに考えられること

アライグマの鳴き声が毎晩のように、あるいは一晩中継続して聞こえる場合、すでに近くに巣を作って定着している可能性が高いと考えられます。特に、屋根裏や床下など人目に付きにくい静かな場所は、アライグマにとって格好の住処です。

継続的な鳴き声が聞こえる主な原因としては、以下のようなことが考えられます。

繁殖期や子育て期である:春から夏にかけての時期は、子アライグマが親を呼んで鳴くことが多く、これが夜間何度も繰り返されます。親子で暮らしている場合、鳴き声が重なってより目立つこともあります。

巣のなかで争いや警戒行動が起きている:ほかの動物が近づいたり、環境にストレスを感じたりすると、アライグマ同士で威嚇し合ったり、頻繁に鳴き声をあげることがあります。

餌を求めて活発に動き回っている:夜間、外出と帰巣を繰り返す際に鳴く個体もおり、とくに子育て中の親は何度も出入りするため、そのたびに音が発生します。

いずれにしても、何日も連続して鳴き声が続く場合、生活圏にアライグマが定着しているサインと考えてよいでしょう。

放置すると被害が拡大する可能性があるため、早めに状況を把握し、次の対処に移ることが重要です。

アライグマの鳴き声が聞こえるときの対処法

アライグマの鳴き声が続く場合は、冷静に状況を確認し、適切な対処を行うことが大切です。

ここでは、アライグマの鳴き声に対してどのように対応すべきかを詳しく解説します。

録音や記録を取る

まず行うべきことは、音の記録です。鳴き声がいつ・どこから・どのような音で聞こえたのかをメモしたり、スマートフォンなどで録音したりしておくと、後の対応がとてもスムーズになります。

記録しておくべきポイントは以下のとおりです。

聞こえた日時・時間帯(例:7月15日 午前2時頃)

音の種類や特徴(例:「ギャッギャッ」という金属音のような声)

発生源の場所の見当(例:屋根裏の西側あたり)

これらの記録は、専門業者に状況を伝える際や、自治体に相談する際に役立ちます。

アライグマの生息情報を集めている自治体もあるので、今後の対策としても活用でき、録音データがあることでアライグマかほかの動物かの判断材料にもなります。

自分で対策する際の注意点

「業者を呼ぶ前に何とかできないか」と考えて、捕獲以外の方法で自分で対策しようと試みる方もいますが、アライグマは野生動物でさまざまな危険があるため注意が必要です。

以下の点には特に気をつけましょう。

むやみに巣穴を塞がない:なかにアライグマがいる場合、閉じ込めることで被害が悪化する可能性があります。

直接追い払おうとしない:威嚇されたり、噛まれたりするリスクがあります。狂犬病などの感染症リスクもあるので近づかないようにしましょう。

忌避剤などの使用は必ず用法を確認する:正しく使用しないと十分な効果を得られなかったり逆効果になったりする可能性があります。

一見対処できたように見えても、再び戻ってくるケースが多いため、自分で完全に解決するのは難しいのが現実です。

自治体や駆除業者に連絡する

アライグマは、特定外来生物に指定されているため、勝手に捕獲したり殺処分したりすることは法律で禁止されています。そのため、専門業者か自治体への相談が不可欠です。

自治体によっては、現地調査や確認、専門業者の紹介、捕獲用の箱罠の貸し出しなどの対応を行っていることがあります。しかし、追い出しや捕獲する作業は行ってもらえないので、調査・対策・予防施工まで一貫して対応してくれる害獣駆除の業者に連絡するのがおすすめです。

■アライグマの鳴き声が聞こえたら駆除業者に連絡を

アライグマの鳴き声には、通常時の静かなものから威嚇や警戒による激しい声まで、さまざまなパターンがあります。特に夜間に継続して聞こえる場合は、すでに住居内に巣を作っている可能性が高く、早期対応が欠かせません。

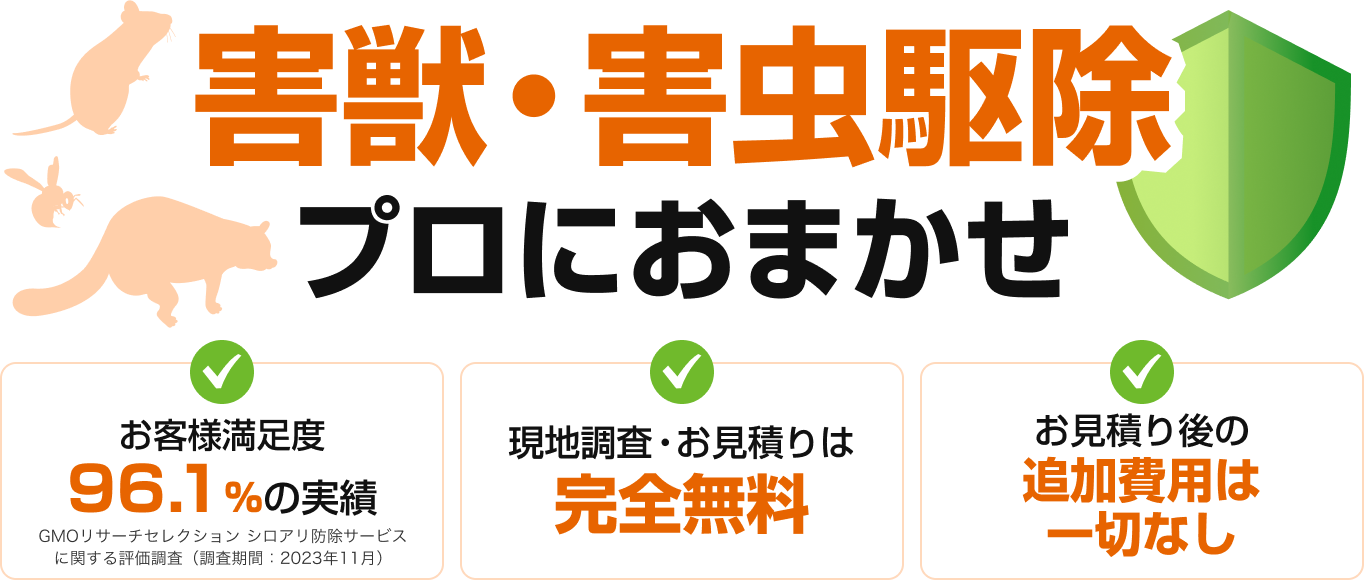

アサンテでは、アライグマの被害に対して調査から追い出し、再発防止までを一貫して対応しています。単なる捕獲にとどまらず、住まい全体の衛生と安全性を守るためのサポートを提供いたします。

1. フンの状態や場所から侵入経路を推定し、現地調査を実施

2. フン尿の清掃や殺虫など、衛生面に配慮した処理を実施

3. 金網や防獣資材で通気口・軒下などをしっかり封鎖

4. アライグマ以外にもハクビシンやコウモリなどの害獣に対応

5. 作業後の問合せ対応などアフターフォローも万全

大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。