ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > アライグマ > アライグマが屋根裏に潜む理由や侵入する方法は?どう対処すべき?詳しく解説します!

アライグマが屋根裏に潜む理由や侵入する方法は?

どう対処すべき?詳しく解説します!

屋根裏から物音がしたり、天井にシミが出てきたりと、アライグマの侵入にお悩みではありませんか。アライグマに棲みつかれていると、目に見える被害だけでなく住宅や健康面に悪影響が及ぶおそれがあります。

本記事では、アライグマが屋根裏に潜む理由や主な侵入経路をはじめ、放置するリスク、そして具体的な対処法をわかりやすく紹介します。アライグマ被害に心あたりがある方は、ぜひ参考にしてみてください。

アライグマが屋根裏に潜む理由

アライグマが屋根裏を好んで棲みつく理由を知っておくと、侵入後の居場所や行動パターンの予測に役立ちます。ここでは、アライグマが屋根裏を好む主な理由を3つ紹介します。

雨風から身を守れるから

屋根裏は、アライグマにとって風雨をしのげる安全性の高い空間です。屋根裏のような閉ざされた環境は、樹木のくぼみや地面の巣穴に代わる隠れ場所として適しています。

屋根裏は断熱材や木材に囲まれているため外気の影響を受けにくく、気温差の大きい時期でもアライグマにとって過ごしやすい環境が整っています。特に雨が続くときや気温の変化が激しい季節は、屋根裏のような空間が格好の棲処となりやすいといえます。

高所を好む夜行性の習性があるから

アライグマは木登りが得意で、高所を好んで棲みつく傾向があります。

屋根裏は外部の光や音が届きにくく、日中も暗く落ち着いた空間です。夜行性のアライグマにとって、昼間に静かに休む場所として好都合な環境といえるでしょう。

外敵から身を守るため

アライグマにとって屋根裏は、外敵との接触を避けるうえで有利な環境です。人の目が届きにくく、ほかの動物も侵入しにくいため、身を隠す空間として利用されます。

さらに、限られた出入り口や閉鎖的な構造により外敵の侵入を防ぎやすく、アライグマにとって落ち着いて出産・育児ができる環境であるといえます。アライグマは繁殖力が高いので、侵入された場合は早目に対処しましょう。

アライグマが屋根裏に侵入する方法

アライグマは、屋根のすき間や設備の劣化を利用して屋根裏に入り込みます。身体能力が高く、木や壁を簡単によじ登ってしまうため、いつの間にか屋根裏に侵入されてしまうケースは少なくありません。ここでは、特に侵入に使われやすい経路や手段を紹介します。

屋根や軒天、換気口から侵入

アライグマは、わずか10cm前後の隙間があれば屋内に入り込めるといわれています。特に屋根や軒天(屋根の裏側にある板)は風雨や経年劣化で破損しやすいため、アライグマにの侵入口になりがちです。

また、通気口や換気口は網状のカバーがついていることが多いものの、老朽化で外れたり隙間ができたりするおそれがあります。

木の枝や雨樋から屋根に登って侵入

アライグマは、雨樋や配管などを足場にして屋根へ登ることができます。庭木の枝が屋根にかかっている場合、それが侵入ルートになるケースもあります。

また、垂直に取り付けられた直管パイプや電柱も難なく登れるため、高い場所への到達が可能です。屋根まで登ったアライグマは、屋根と壁の隙間や劣化した箇所をこじ開けて、屋内へ侵入していきます。

屋根裏のアライグマを放置するリスク

屋根裏のアライグマをそのままにしていると、住宅の破損だけでなく、衛生上の問題や安全面でのリスクも生じるおそれがあります。具体的にどのような被害が起こりうるのか、代表的なケースをご紹介します。

漏電や火災のリスク

アライグマが屋根裏の電気配線をかじり、漏電や火災を引き起こすおそれがあります。屋根裏は配線がむき出しになっていることも多く、ケーブルの被覆が破られるとショートや発火を招き火事につながる危険があります。

特に、古い住宅や電気設備が劣化している家では、わずかな損傷が漏電につながります。屋根裏の目に見えない場所で火元が発生するため、気付いたときには手遅れになっているケースもあります。

感染症のリスク

アライグマはレプトスピラ症やSFTS(重症熱性血小板減少症候群)、狂犬病、アライグマ回虫症などの感染源になることが知られています。これらの病原体はフンや尿、または体表に付着したマダニを通じて人やペットに感染する可能性があります。屋根裏に棲みつかれた場合、天井板を通じて居住空間に臭気や病原体が広がるおそれがあり、住環境全体の衛生と安全性が脅かされてしまいます。

繁殖して被害が拡大するリスク

アライグマは1回の出産で平均3〜4頭の子を産みます。個体数が増えれば、それだけ騒音・フン尿・破損などの被害も拡大します。

また、アライグマは縄張り意識が強いため、せっかく追い出してもしばらくすると戻ってくることがあります。追い出しが難しくなるため、早期の対処が重要です。

屋根裏のアライグマにはどう対処すべき?

屋根裏にアライグマの気配を感じた場合、自己判断での対応は危険です。まずは身の安全を確保し、適切な手順で専門業者に処置を依頼することが重要です。ここでは、アライグマの被害を広げないために知っておきたい対処の流れを紹介します。

まずは安全を確保する

屋根裏でアライグマを見つけても、むやみに近づいたり追い払おうとしたりするのは避けましょう。アライグマは見た目に反して攻撃的な一面があり、驚いたときに引っかいたり噛みついたりすることがあります。特に子育て中のメスは警戒心が強く、不用意に接近すればケガをしてしまうかもしれません。

アライグマの侵入を確認したらアライグマを警戒させたり驚かせたりしないよう注意し、屋根裏からの音やニオイが続く場合も様子を観察する程度にとどめ、無理な対処は避けてください。

駆除業者に相談する

アライグマを屋根裏から追い出すには、害獣駆除の専門業者に相談するのがおすすめです。アライグマは特定外来生物に指定されているため、捕獲や移動には許可が必要です。外来生物法に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

業者に依頼すれば、屋根裏の調査に始まり、捕獲や追い出し、侵入口の封鎖、清掃までを一貫して進めてもらえます。衛生面への配慮や再侵入の防止にまで対応してもらえるため、被害の再発を防ぐうえでも有効です。

■屋根裏のアライグマ被害は駆除業者に相談しよう!

アライグマは捕獲に関して法律の規制があるうえ、危険性も伴うため、個人での対処は避けた方がよいでしょう。専門業者は法令に則った適切な対処が可能で、専門的な対処やアドバイスにより住環境の安全性も確保しやすくなります。

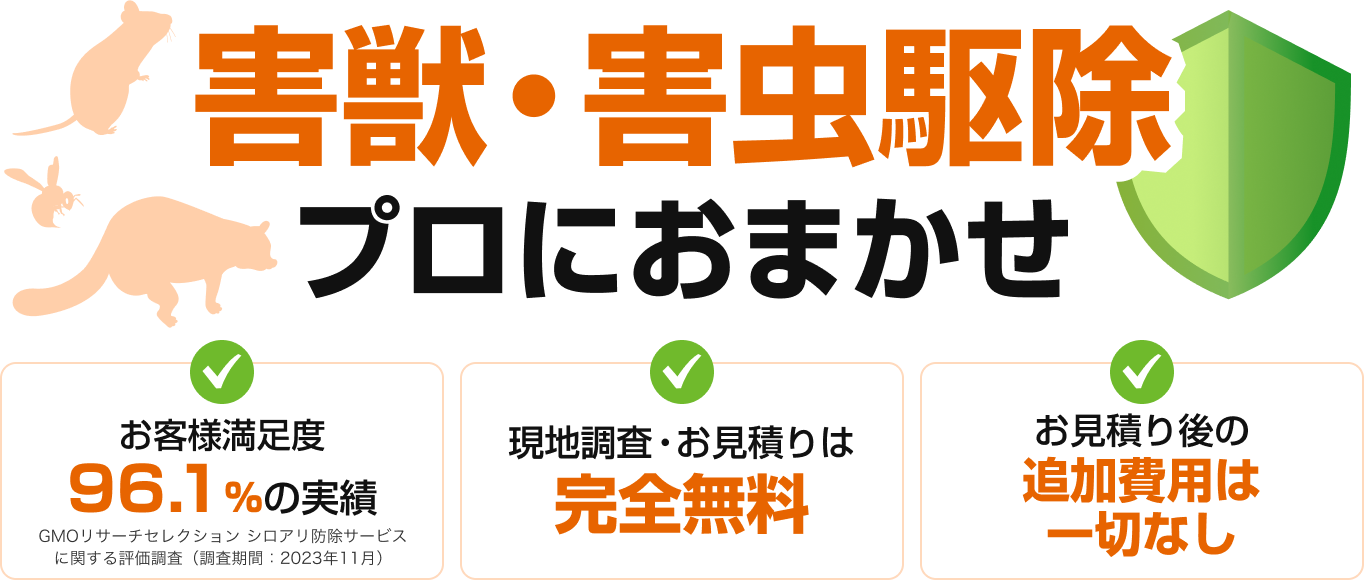

アサンテでは、アライグマなどの害獣被害に対し、状況に応じて調査や追い出し、遮断工事・清掃などを一貫して実施しています。

1. アライグマなど特定外来生物の対応(追い出し作業)も可能

2. 侵入口の確認や清掃作業までカバー

3. 再侵入を防ぐ遮断施工を実施

4. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全

5. ネズミ・ハクビシン・コウモリなどの駆除も相談可

大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。