ホーム > 害虫・害獣・鳥類対策 > ハクビシン > ハクビシンの鳴き声の種類と特徴|夜中に聞こえる鳴き声の正体とは?放置するリスクも解説

ハクビシンの鳴き声の種類と特徴|

夜中に聞こえる鳴き声の正体とは?放置するリスクも解説

夜中に動物の連続した鳴き声でなかなか寝付けなかったり、目が覚めてしまった経験はありませんか?

もしかするとその鳴き声の正体は、夜行性の特殊外来生物であるハクビシンかもしれません。

本記事では、ハクビシンの鳴き声や特徴と放置した場合のリスクを解説します。

目次

ハクビシンの鳴き声の種類と特徴

そもそも動物が鳴くのはコミュニケーションを必要とする場面で、ハクビシンも固有の社会性を保つために鳴き声でコミュニケーションをとります。ハクビシンの鳴き声の種類や特徴を把握し、適切な対処へつなげましょう。

普段の鳴き声

普段、ハクビシンは仲間とコミュニケーションを取るために、「キィー」や「キュー」といった連続する高音を発します。

山間部や農地だけでなく都市部など広域に生息し、家屋内に住み着いている場合は、屋根裏や天井裏などから普段の鳴き声とともに動作音が聞こえることがあります。

威嚇による鳴き声

動物の生きる自然界では繁殖や餌などをめぐり、過酷な生存競争が繰り広げられます。ハクビシンも生き残るために鳴き声を上げて敵対する個体を威嚇します。

縄張り争いやほかの動物との遭遇時には、「ガウー」や「ウー」といった唸るような威嚇音を発します。

アライグマやタヌキなどとと鉢合わせ警戒心を抱いたときに聞かれることが多いです。

喧嘩しているときの鳴き声

睨み合いや威嚇が発展して喧嘩になると「ギャー」と連続した大きな鳴き声を発します。山間部や夜間の静かな住宅街では地域に音が響き渡り、不安や恐怖を感じさせるほどです。

子どもの鳴き声

ハクビシンの幼獣(生後3ヶ月程度まで)は、「ピー」と甲高い音で絶え間なく鳴きます。

これは哺乳類に共通する本能的な行動であり、親を呼ぶことで養育行動を引き起こす役割を果たしています。

人は一般的に高音に対して不快感を抱きやすいため、こうした鳴き声は住人や近隣の方のストレスとなることがあります。

猫やアライグマとの鳴き声の違い

ハクビシンの鳴き声は猫やアライグマと似ており、区別が難しい場合があります。猫は「ニャー」、興奮時は「シャー」など、アライグマは「クルル」や「キュー」といった鳥のさえずりのような声で鳴きます。ハクビシンは連続的に鳴く傾向があり、アライグマのように間欠的ではない点に違いがあります。

ハクビシンが鳴く理由

動物の鳴き声は威嚇などの感情表現にとどまらず、コミュニケーション全般に用いられます。

ハクビシンが鳴くのは、以下のような状況です。

仲間との意思疎通

繁殖期の求愛

縄張り争い

ハクビシンは基本的に単独行動しますが、小さな群れを成したり親子で行動したりすることもあります。仲間との位置確認や危険回避、多様な感情を表現するために鳴き声を使い分けてコミュニケーションを図っています。

ハクビシンの繁殖活動は年間を通して見られ、求愛時は雄が「キー」「ピー」といった鳴き声をあげる傾向があります。

またジャコウネコ科であるハクビシンは縄張り意識が強く、縄張りが侵されると威嚇や争いの鳴き声を発するため、長時間にわたって鳴き声が続くこともあります。

ハクビシンは夜行性のため、日没から明け方に連続的に鳴き声が聞こえたら、ハクビシンが近くにいる可能性を考えましょう。

ハクビシンの鳴き声が聞こえたときにすべきこと

ハクビシンの鳴き声と思われる音が聞こえた場合は、その生活習性を理解し、音や痕跡を確認することが重要です。

どこから聞こえているか確認

ハクビシンは木登りや高いところへの移動を得意とし、都市部では電柱や電線上も器用に移動できます。地上よりも高所にいる方が安全に過ごせるため、屋内を住居にする際は天井裏や屋根裏に住み着く傾向があるので、鳴き声が自宅の上の方から聞こえる場合はハクビシンの可能性が考えられます。ただし、ほかの動物の可能性もあるため、鳴き声を録音して業者に確認してもらうのがおすすめです。

また、足音やガサガサとした物音が天井裏や壁の中から聞こえることもあるため、鳴き声以外の音にも注意しましょう。

鳴き声以外の痕跡の確認

鳴き声の主がハクビシンかどうかを判断するには、鳴き声以外の痕跡がないかを確認することが大切です。

家屋内や周辺で見られる痕跡として、天井裏や壁の隙間に足跡がある、柱や配線がかじられている、糞尿の臭いや異臭がする、自宅周辺に小さな糞が落ちている、といったものが挙げられます。

また、屋根や軒下に不自然な隙間ができているかどうかも一つの判断ポイントで、ハクビシンに限らず害獣が侵入している可能性を視野に入れる必要があります。

こうした物理的な痕跡は、鳴き声だけではわからない被害の広がりや侵入経路を特定する手がかりになります。

ハクビシンの鳴き声を放置するリスク

ハクビシンは一度住み着くと長期間にわたってとどまる傾向にあると考えられているので、放置してしまうと、被害が拡大してしまうおそれがあります。

まず、屋根裏や壁の中に居ついたハクビシンは、断熱材を引き裂いたり、木材や配線をかじったりして、建物そのものに損傷を与える可能性があります。また、夜行性なので深夜の活動音や鳴き声がストレスを与えることにもなります。

さらに糞尿の堆積による悪臭や衛生被害発生し、ダニやノミの繁殖といった二次被害にもつながりかねません。天井や屋根裏の部材の腐食が起こることもあります。

このように、鳴き声を放置することで被害は目に見えないところで進行してしまいます。鳴き声を初めて聞いた段階で早急に対策を講じることが大切です。

ハクビシンの駆除をプロに依頼する場合のポイントと費用感

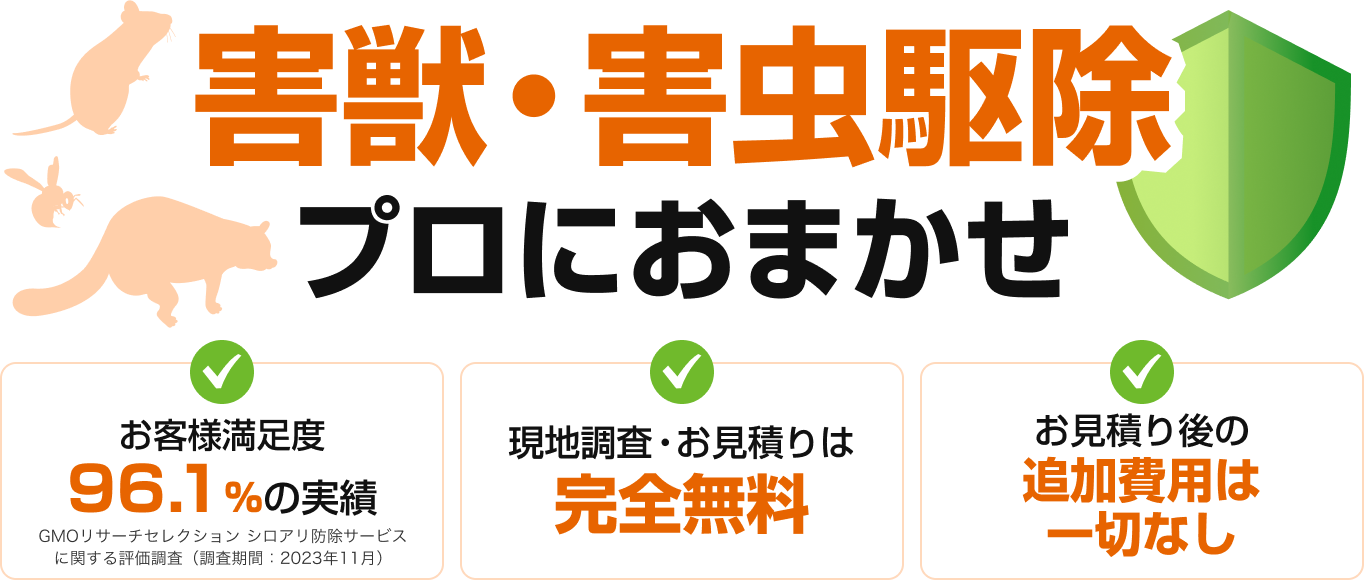

害獣駆除を専門業者に依頼する際は、適切な対策ができるよう、依頼時のポイントや費用感を事前に把握しておくことが大切です。

プロに依頼する場合のポイント

ハクビシン駆除をプロに依頼する際、いくつか確認しておきたいポイントがあります。

まず確認したいのは、現地調査を丁寧に行ってくれるかどうかです。ハクビシンは警戒心が強く、確認しにくいところに住み付いている可能性があるため、実際に現地を確認した調査結果に基づいて、明確な見積もりと施工内容を提示してくれる業者を選びましょう。

また、業者が日本ペストコントロール協会に加盟しているかどうかも大切な判断基準です。加盟業者は一定の技術基準と安全基準を満たしていると判断できます。

そのほかにも、自社施工であるか、アフターフォローはどのような内容かを確認することが、信頼できる業者を選ぶ際の重要なポイントです。

プロに依頼する場合の費用感

ハクビシン駆除の費用感は、おおよそ数万円〜30万円と幅があります。

※2025年7月時点のインターネット上の公開情報をもとにしています。

被害状況や地域性、作業内容など複数の要素を考慮する必要があるため、費用は一概には言い切れず、見積もりの取得が重要です。

■ハクビシンの鳴き声に悩まされる場合はプロの業者にご相談を

ハクビシンによる夜間の鳴き声は、日常生活に大きなストレスをもたらすだけでなく、建物の損傷や衛生被害につながるおそれもあります。

鳴き声を聞いたら放置せず、被害が拡大する前に適切な対応を取りましょう。

アサンテでは、無料の事前調査や見積もり作成、アフターフォローなど、納得してご依頼いただける体制を整えています。

1. 東証プライム上場企業の信頼

2. 害獣対策のプロによる自社施工

3. 作業後の問い合わせ対応などアフターフォローも万全

4. 害獣防除の対策やご相談、調査は最短即日で対応

5. 無料の診断とお見積りでじっくり検討可能

大切な家を守るために、アサンテの害獣駆除をご検討ください。